在高原上工作,最稀缺的是氧气,最宝贵的是精神。长期以来,一代又一代共产党员舍弃常人所拥有的、放弃常人所享受的,扎根雪域高原,矢志艰苦奋斗。广大党员、干部要发扬优良传统,不断为“老西藏精神”注入新的时代内涵。

——习近平总书记在中央第六次西藏工作座谈会上的讲话

“坚决把五星红旗插上喜马拉雅山,让幸福的花朵开遍全西藏。”这是中国人民解放军为了和平解放西藏发出的铿锵誓言。1950年3月,以中国人民解放军第十八军为主力的进藏部队徒步在高原行军3000公里,翻雪山、蹚冰河、宿草地,历时一年零九个月,最终胜利进藏。

十八军将士以及老一代进藏工作过的驻藏部队官兵、援藏干部,被称为“老西藏”。他们与西藏各族群众一道,在和平解放西藏、建设社会主义新西藏的伟大历程中,艰苦创业、英勇斗争、攻坚克难,逐步锤炼形成了特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献的“老西藏精神”。“老西藏精神”代代相传,在西藏的繁荣发展稳定中起到了重要作用,成为西藏各族人民无比珍视的宝贵精神财富。

上世纪五六十年代,西藏经济发展落后、生活条件艰苦。十八军进驻西藏后,全军官兵积极响应军委“向荒野进军、向土地要粮、向沙滩要菜”的号召,立足高原、艰苦奋斗,在拉萨河畔的荆棘林中、沙石滩上开荒种地,取得农作物的丰收。

西藏是我国国防前哨,具有十分重要的战略地位。西藏边防一线自然条件艰苦、山高路险、气候无常。老一辈驻藏部队官兵将“老西藏精神”内化为捍卫边疆、巩固国防的锐利武器,勇挑重担、不辱使命。60多年来,一代又一代戍边将士用生命诠释了“决不把领土守小了,决不把主权守丢了”的誓言,守护着西藏人民,保卫了边疆安宁。

△上世纪50年代,进藏解放军修筑川藏公路。

为了让西藏各族人民群众过上幸福生活,“老西藏”们深入农村、牧区,广泛宣传党的路线方针和民族政策,有力地促进了经济社会发展和民族团结。他们克服高寒缺氧等困难,带领各族群众建设社会主义新西藏,开创了西藏历史上200多个“第一”:建成西藏第一条公路、第一个机场、第一座电站、第一座桥梁、第一个邮局、第一家医院、第一所小学……西藏的历史,由此翻开了崭新的篇章。

“老西藏”作为一个英雄的群体,在西藏各族人民心中树立起中国共产党人的光辉形象,赢得了老百姓的衷心拥护和爱戴。“没有共产党,就没有社会主义新西藏”成为各族人民共同的心声。

当年,很多“老西藏”把家安在了雪域高原。他们的后代,继承父辈的理想信念,无怨无悔地建设着雪域家园。西藏和平解放70年来,一批批共产党员和优秀人才从祖国的大江南北奔赴西藏,他们同西藏各族人民一道,不断传承、丰富和发展着“老西藏精神”,让这一精神在雪域高原熠熠生辉。

孔繁森,1979年作为援藏干部从山东聊城来到西藏日喀则。他在担任岗巴县委副书记的3年时间里,跑遍了全县的农村、牧区,与藏族群众结下了深厚友谊。1988年,山东再次选派进藏干部,孔繁森第二次赴藏工作。他担任拉萨市副市长的前4个月,就跑遍了全市8个县区所有的公办学校和一半以上的村办小学;为解决尼木县续迈乡等3个乡群众易患大骨节病的问题,他多次到海拔近5000米的山顶水源处采集水样……1994年,他因车祸不幸殉职,但他的为民情怀和感人故事仍在雪域高原、在祖国大地广为传颂。(执笔:闫若之)

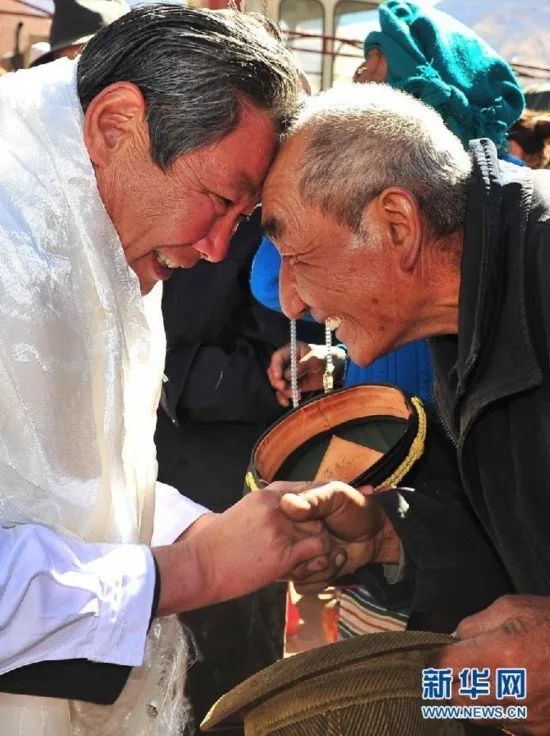

△李素芝(左)常年深入西藏农牧区巡诊,深受群众欢迎。新华社发

李素芝,1976年从军医大学毕业后,放弃在上海工作的机会,自愿奔赴西藏。40多年来,李素芝倾尽全力攻克高原病这个世界性难题,在“生命禁区”屡创医学奇迹。他跑遍了西藏大部分乡镇,为群众免费巡诊, 被群众们亲切地称为“门巴将军”(门巴,藏语意为医生)。

孔繁森、李素芝是弘扬“老西藏精神”的杰出代表。在他们的感召和激励下,越来越多的年轻一代也以热血赴使命,使“老西藏精神”不断焕发出新的光辉。

△“组团式”教育人才援藏有力助推西藏教育事业发展。

1994年召开的中央第三次西藏工作座谈会作出了对口援藏的重大决策,制定了“分片负责、对口支援、定期轮换”的援藏工作办法,形成了中央有关部委、省(市)对口支援及干部援藏工作的新机制,开创了全国支援西藏的新局面。20多年来,数以万计的党政干部、医生、教师、军人、科技和文化工作者奔赴西藏,发扬“老西藏精神”,为西藏各项事业取得全方位进步、历史性成就贡献着力量,推动“世界屋脊”与全国一道同步进入全面小康社会,创造了一个个令世界瞩目的人间奇迹。

“在高原上工作,最稀缺的是氧气,最宝贵的是精神。”“要发扬‘老西藏精神’,缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦、海拔高境界更高。”习近平总书记在中央第六次、第七次西藏工作座谈会上强调要发扬优良传统,发扬“老西藏精神”,鼓励着西藏广大干部群众不忘红色传统、永葆革命本色,为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏而不懈奋斗。(执笔:闫若之)